インフルエンザと言われる病気の主な症状の設定は下記の通りです。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

インフルエンザの主な症状は、突然に起こる38度以上の発熱、頭痛、結膜の充血の他、筋肉痛や関節痛、倦怠感などの全身症状もみられます。抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすく、肺炎や気管支炎、乳幼児では中耳炎や熱性けいれん、脳症などの合併症を起こすこともあります。もともと呼吸器や心臓の病気、糖尿病、腎臓病、免疫不全などの病気を持つ人も合併症を起こしやすくなります。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

大変です!こんなことになれば「命」に関わる!なんとかして治療しなければ。

そう言って大体、処方される薬は「タミフル」と「とんぷく」ですね。(他にも数種類処方されると思いますが。)

で、「タミフル」はインフルエンザウイルスの増殖を抑えて、インフルエンザウイルス感染症に効果のある「薬」だそうですが、その「薬」の副作用がインフルエンザの症状と全く同じものです。

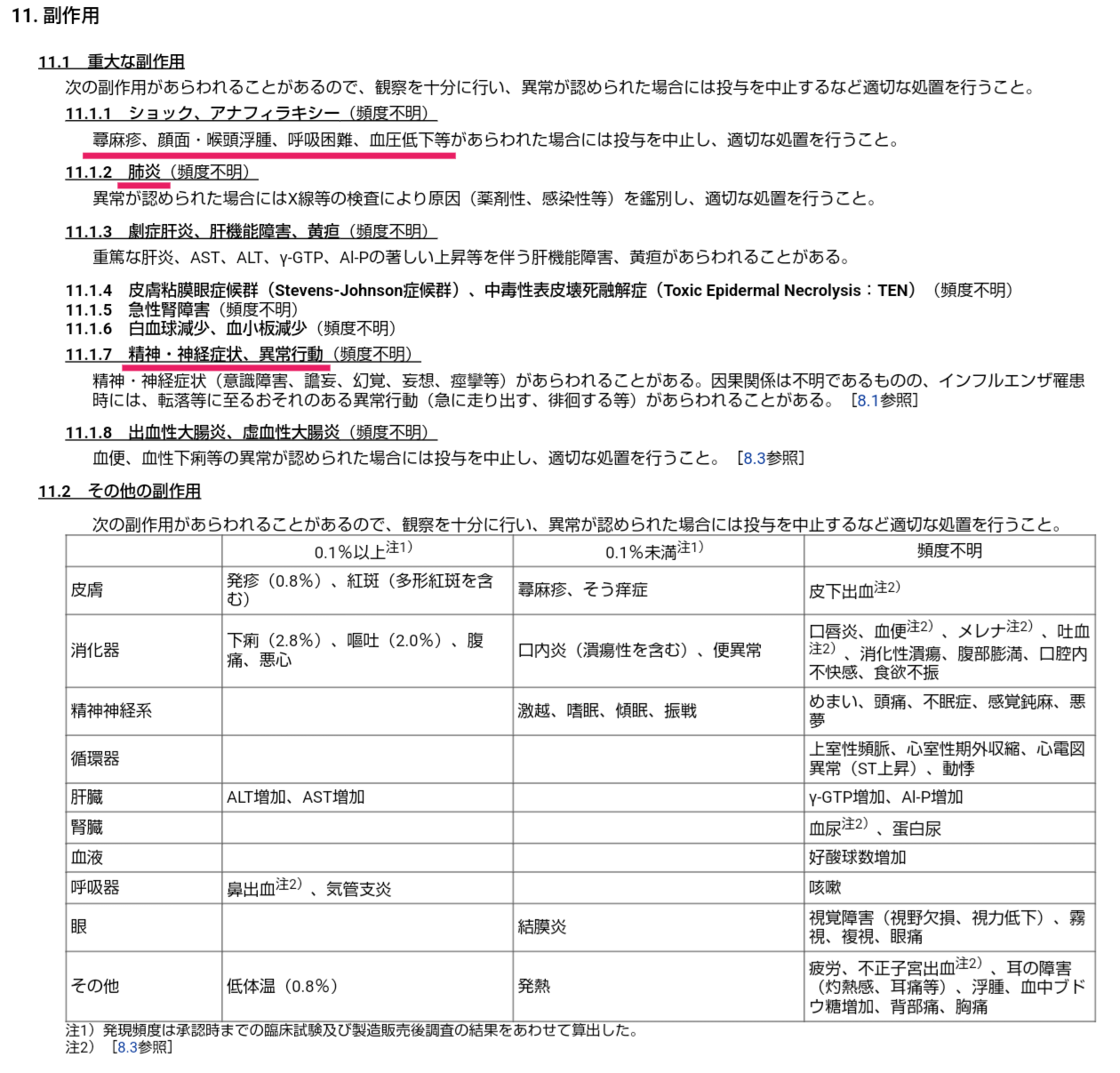

下に「タミフル」の添付文書を貼っておきます。

(こちらから転載)

一般的に、インフルエンザで死亡する主な原因は「肺炎」ということになっていますが……。なんということでしょうか。

「タミフル」を飲むと、蕁麻疹、咽頭浮腫、呼吸困難、肺炎、スティーブンス・ジョンソン症候群(高熱・のどの痛み・全身倦怠感・全身の皮膚に紅斑・水ぶくれ・びらん・充血・目やに・全身の痛み・肺炎・呼吸困難・消化管症状など)、肝炎、腎障害、白血球減少、血小板減少、せん妄、幻覚、妄想、痙攣、異常行動、大腸炎、口唇炎、血便、吐血、食欲不振、悪夢、咳、耳の障害などといったインフルエンザの症状と全く同じ副作用が頻度不明で起きるようです。

重症化して「肺炎」になり、死亡しないようにと「タミフル」を飲むのに、「タミフル」を飲むと頻度不明で「肺炎」になったり「呼吸困難」になったり「痙攣」を起こしたりするようです。

なんというおかしな話でしょうか。

一応、「肺炎の異常が認められた場合にはX線等の検査により原因(薬剤性、感染性等)を鑑別し、適切な処置を行うこと」とありますが、「タミフル」のせいで「肺炎」になっても、医者は「ウイルスや細菌のせいで肺炎になったのだ」と言って絶対に「タミフル」のせいで肺炎になったことは認めないでしょう。というか、そもそも「タミフル」の副作用に頻度不明で「肺炎」があることすら患者には教えないでしょう。そんなこと患者に教えれば、誰も「タミフル」を飲んでくれなくなりますからね。医者は頭がいいので、そんな馬鹿なことはしません。

なのであくまでも、ウイルスや細菌のせいで「肺炎」や「痙攣」を起こしているということにするのです。

そうしないと患者に「薬」を飲ませる意味がなくなってしまうし、「薬」が危険であることが患者にバレてしまいますからね。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

インフルエンザで死亡する主な原因とは?

インフルエンザで死亡する原因として多くみられる病気は、高齢者の肺炎です。

肺炎とは、誤嚥性肺炎や化学物質による肺炎などもありますが、多くは細菌やウイルスなどの病原体が肺に感染増殖して炎症を起こす感染症です。

高齢者の場合は、インフルエンザにかかり呼吸器が炎症を起こしたところに、細菌が入り込みやすい状態になり、インフルエンザに続いて細菌性肺炎を合併することが多くみられます。加えて唾液分泌量や飲み込む力、全体的な抵抗力などが低下するため、重症化しやすく、高齢者のインフルエンザに伴う肺炎は危険である、とされています。

なお、小児の場合は、インフルエンザウイルスが直接肺に侵入するウイルス肺炎の形をとりますが、発症はまれです。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

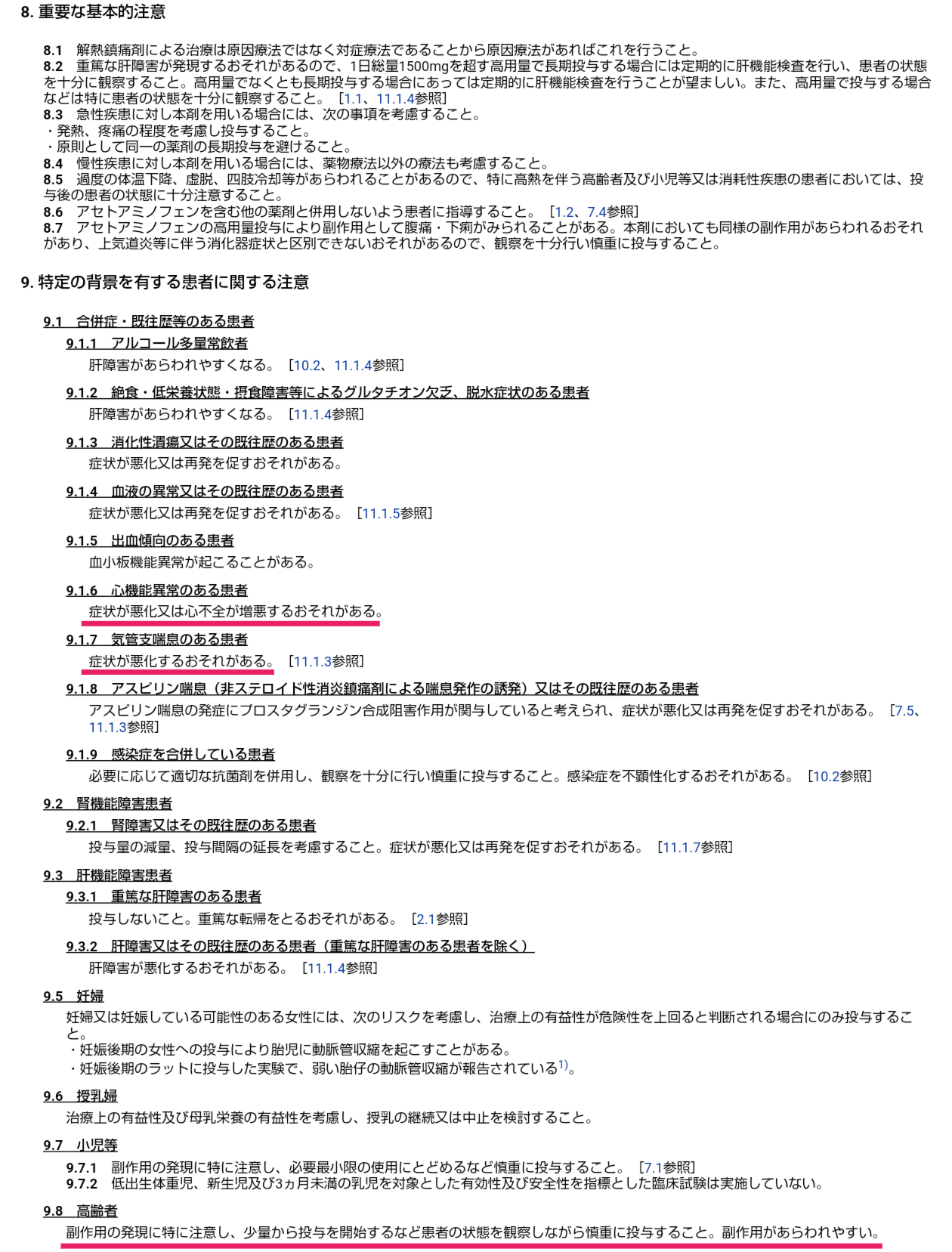

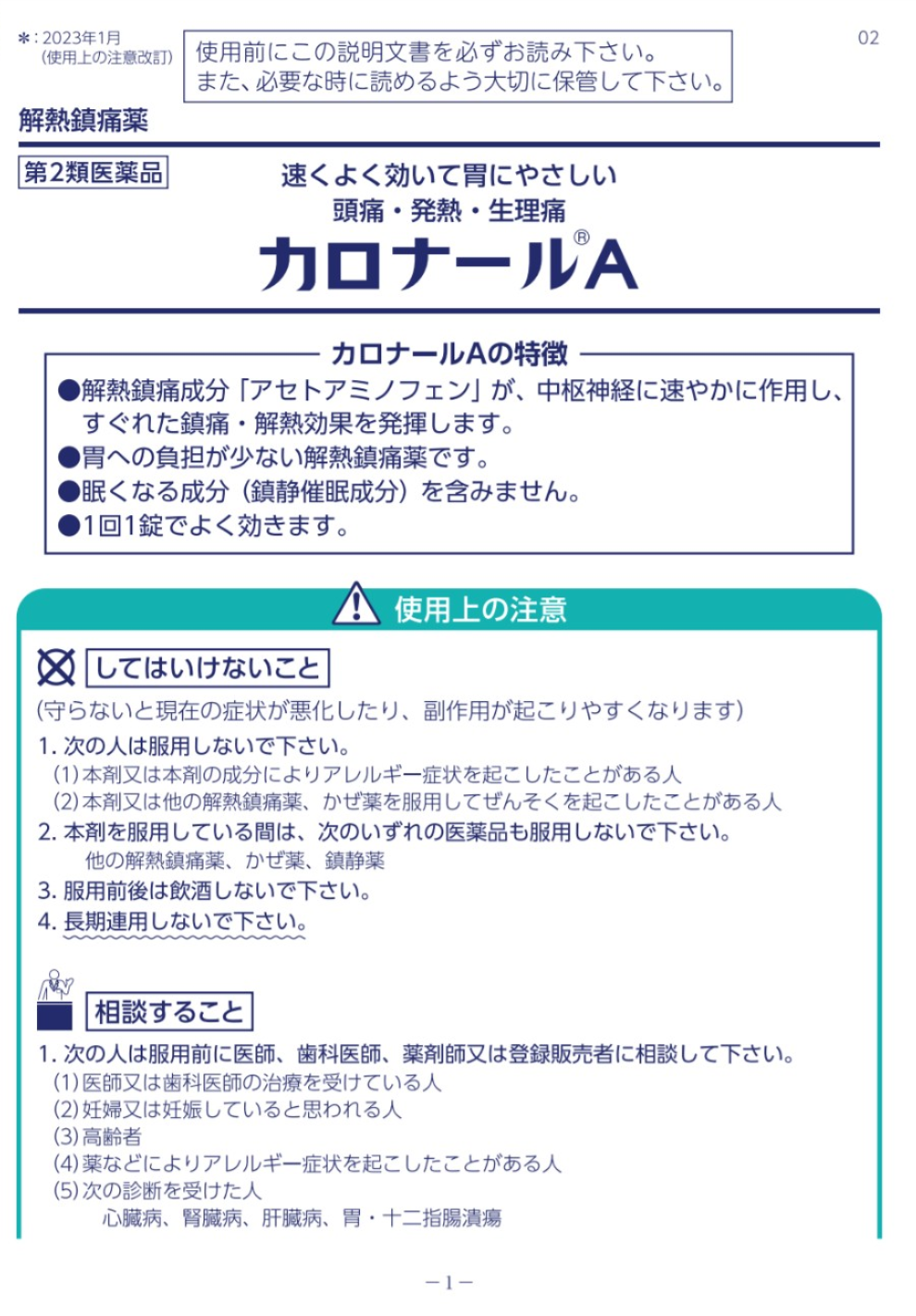

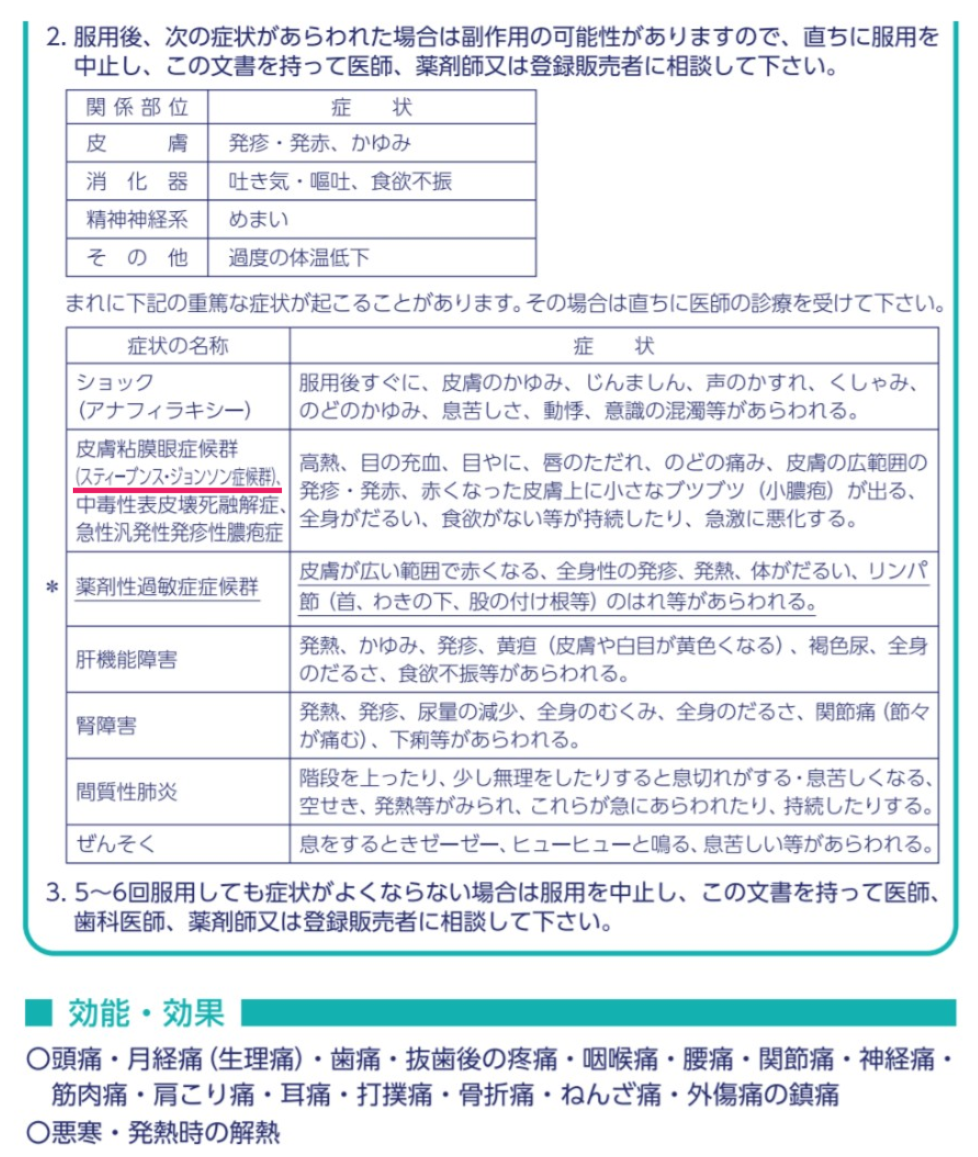

そして「タミフル」だけではなく「とんぷく」も処方されますよね。「とんぷく」とは「アセトアミノフェン」のことであり、「カロナール」のことであり、「解熱鎮痛剤」のことです。

インフルエンザと設定される患者は大概38度以上の熱を出しますから、医者から「とんぷく」を処方されたら必ず飲みたくなって、一度は飲むことになるでしょう。

しかし、それが後になって命取りになるのです。

「とんぷく」の添付文書を下に貼っておきます。

(こちらから転載)

(こちらから転載)

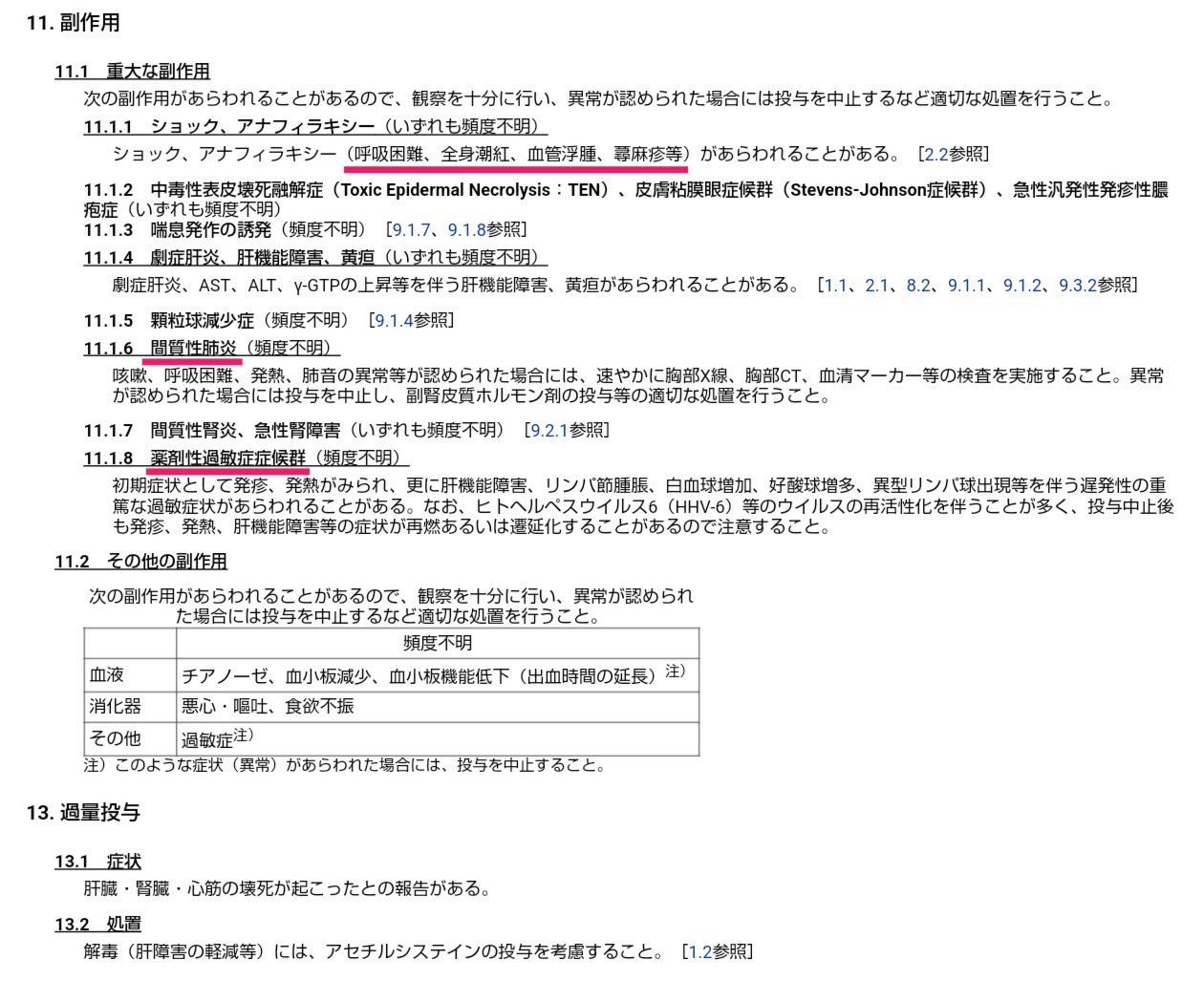

なんということでしょうか。

「とんぷく」を飲むと、呼吸困難、蕁麻疹、スティーブンス・ジョンソン症候群、喘息発作の誘発、肝炎、肺炎、腎炎、発熱、チアノーゼ、血小板減少、嘔吐、食欲不振などといったインフルエンザの症状と全く同じ副作用が頻度不明で起きるようです。

「発熱」もあるから「肺炎」になって死んでしまうかもしれない、というときに「肺炎」や「呼吸困難」や「発熱」などを頻度不明で引き起こす「とんぷく」をわざわざ患者に何の説明も無く処方するのです。

頭がおかしいとしか言いようがありませんね。

しかも「薬剤性過敏症症候群(頻度不明)」の項目を見てみたら、「初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること」と書かれてあるではありませんか。

つまり「とんぷく」を飲むとウイルスが活性化して、投与中止後も発熱などの症状が再発または長引くことが頻度不明であるから、気をつけてね、ということらしいです。(たしかに、ウイルスはラテン語で毒という意味ですから、毒である薬を飲むと、余計にまた体の中に毒が増えて、回復が長引いたり苦しみが増すことは容易に想像がつきますね。それを「ウイルスの活性化」などと言って話をはぐらかし、薬が毒だと悟られないようにしているわけですね。)

飲む意味が全くないですね。いったい何のために飲むのでしょう。副作用を出すために飲むのでしょうか。

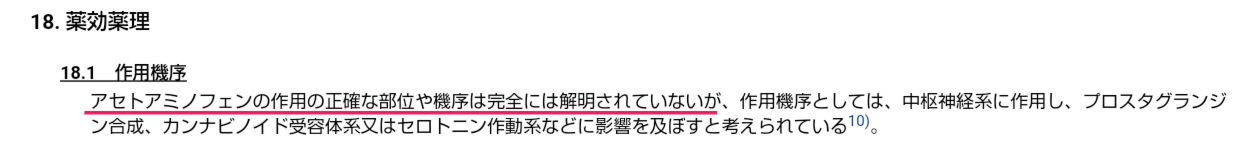

また「作用機序」の項目を見てみたら、「アセトアミノフェンの作用の正確な部位や機序は完全には解明されていないが、作用機序としては、中枢神経系に作用し、プロスタグランジン合成、カンナビノイド受容体系又はセロトニン作動系などに影響を及ぼすと考えられている」と書かれているではありませんか。

つまり「とんぷく」が体のどこでどのような作用をするのか、はっきりとは分かっていないけど、たぶん脳で色々と作用するんじゃないかな、ということらしいです(笑)。

なんていい加減で無茶苦茶な「薬」なのでしょうか。

こんなのであれば、何が起きても不思議ではありませんよね。

なので実際にアメリカでは「とんぷく」によって毎年約500人もの患者が肝不全などによって死亡しているとのこと。

「アセトアミノフェン (日本でのカロナール)は米国における急性肝不全の最大の原因」という記事

— ルパン小僧🍑💍kuu222 (@kuu331108) May 15, 2023

国立衛生研究所(NIH)が最近更新した報告書によると、毎年約 500人のアメリカ人がアセトアミノフェンの毒性による合併症により死亡している。さらに、年間約 56,000件の救急外来受診と… pic.twitter.com/ORQqtna3x8

また「とんぷく」を飲むと、心臓の悪い人は心臓病の悪化、腎臓の悪い人は腎臓病の悪化、肝臓の悪い人は肝臓病の悪化、喘息のある人は喘息の悪化、栄養状態の悪い人は肝機能の悪化、消化性潰瘍の人は消化性潰瘍の悪化、血液異常のある人は血液異常の悪化、というように持病が悪化する危険性があると「とんぷく」の添付文書に書かれていますが、これもまた「インフルエンザの合併症」の説明とよく似ていますね。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

前述した重症化と合併症(新たな他の病気)について少し説明します。

インフルエンザの合併症には、中耳炎、副鼻腔炎(ちくのう症)、気管支炎、肺炎、脳症、ライ症候群、心筋炎など、または基礎疾患の悪化が挙げられます。

(註 :基礎疾患=持病)

特に肺炎と脳症は急に重症化します。

インフルエンザが重症化し、肺炎などの合併症をきたすリスクが高い人(ハイリスク群と言います)とは、慢性肺疾患(喘息、COPDなど)、免疫不全状態(自己免疫疾患やステロイド内服中など)、慢性心疾患、糖尿病、慢性腎疾患、慢性肝疾患、血液疾患、神経筋疾患、癌治療中の患者さんなど、もともと何らかの慢性的な病気を持っている人であり、もともとの病気自体が悪化することに対しても注意を払う必要があります。

インフルエンザウイルス自体によるウイルス性肺炎と細菌性肺炎があります。

ウイルス性肺炎は3日以内に急速に進行し、呼吸不全になります。発熱、呼吸困難、チアノーゼが出現します。新型インフルエンザの際に多くみられ、若年者にも発症する可能性があります。

2009年の新型インフルエンザの大流行(パンデミック)では学童期に多く発症し、軽度の意識障害や異常な行動が現れ、基礎疾患に喘息が多かったことが明らかになっています。

(註 :薬の副作用と全く同じですね。持病に喘息が多かったということは、それだけ薬の副作用の影響も受けやすかったということです。)

また、解熱剤のジクロフェナクナトリウム(商品名:ボルタレンR)やメフェナム酸(商品名:ポンタールR)、アスピリン(商品名:アスピリンR)などは脳症の増悪要因とされ、小児ではこれを用いてはならないことになっています。

(註 :なのに「タミフル」や「とんぷく」は普通に使っていいんですね。)

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

つまり「薬」の副作用を「インフルエンザの合併症」だと言って「薬」の危険性を隠し、さらに「薬」を飲ませて毒漬けにし、重篤な症状へと発展させ、それで死亡したら「ああ、インフルエンザのせいで肺炎になり、持病も悪化して死んでしまった。しかし私は、やれるだけのことはやった。さあ、次の患者だ。」などと言って、また同じことを繰り返すために、次の患者を騙していくというわけです。

このように医者は何でもアリなのです。

「タミフル」にも「とんぷく」にも「スティーブンス・ジョンソン症候群」の副作用が頻度不明で起きると書かれていますが、この「スティーブンス・ジョンソン症候群」の症状はインフルエンザの症状と全く同じです。

で、「スティーブンス・ジョンソン症候群」の原因は詳しく分かっていないようですが(都合が悪いから詳しく分からないんですね)、この病気は「ワクチン」や「薬」によって起きるとのこと。

ようするに「ワクチン」や「薬」による薬害を細菌やウイルスのせいにしてインフルエンザなどと言っているだけなのです。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

1. 「スティーヴンス・ジョンソン症候群」とはどのような病気ですか

スティーヴンス・ジョンソン症候群(SJS)は皮膚粘膜眼症候群とも呼ばれ、口唇・口腔、眼、鼻、外陰部などの粘膜にびらん(ただれ)が生じ、全身の皮膚に紅斑(赤い斑点)、水疱(水ぶくれ)、びらんなどが多発する病気です。発熱や 全身倦怠感 などの全身症状も出現します。スティーヴンス・ジョンソン症候群と中毒性表皮 壊死 症は重症多形滲出性紅斑といわれる同じ疾患群に含まれ、びらんや水疱など皮膚の剥がれた面積が全体表面積の10%未満の場合をスティーヴンス・ジョンソン症候群と呼んでいます。

4. この病気の原因はわかっているのですか

原因は詳しくはわかっていませんが、感染症や薬剤などがきっかけとなり、主として皮膚や粘膜に病変が起こると推測されています。感染症としてはマイコプラズマ感染症やウイルス感染症が契機になることがあります。また、薬剤として多いのは消炎鎮痛薬(痛み止め、熱冷まし)、抗菌薬(化膿止め)、抗けいれん薬、高尿酸血症治療薬などです。また、総合感冒薬(風邪薬)のような市販薬も原因になることがあります。

(註 :詳しく分かっているではありませんか笑。「ワクチン」や「薬」が原因だから、よく分からないふりをしているだけです。)

(註 :細菌感染やウイルス感染によってでもスティーヴンス・ジョンソン症候群になることがあると書かれていますが、医者から細菌感染やウイルス感染だと診断されたら結局、副作用でスティーヴンス・ジョンソン症候群が頻度不明で起こるような「薬」を飲まされることになるのですから、これは薬害を隠すための嘘だということがすぐに分かりますね。)

6. この病気ではどのような症状がおきますか

高熱・のどの痛み・全身倦怠感などとともに皮膚や粘膜に病変が出現します。皮膚では全身に大小さまざまな紅斑、水疱、びらんが多発します。水疱はすぐに破れてびらんになります。口唇・口腔粘膜、鼻粘膜には発赤、びらんが出現し、疼痛が生じます。眼では結膜の充血、眼脂(めやに)などが出てきます。尿道や肛門周囲にもびらんが生じて出血をきたすことがあります。進行がはやく症状は急激に拡大します。時に上気道粘膜や消化管粘膜を侵し、呼吸器症状、消化管症状を生じることがあります。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

スティーブンス-ジョンソン症候群の症例の約半数と中毒性表皮壊死融解症のほぼすべての症例は、薬に対する反応によって生じるもので、該当する薬で最も一般的なものは、サルファ剤などの抗菌薬、フェニトインやカルバマゼピンなどの抗てんかん薬、ピロキシカムやアロプリノールなど他の特定の薬です。一部の症例では、細菌感染、ワクチン接種、または移植片対宿主病が原因になります。ときに原因を特定できない場合もあります。スティーブンス-ジョンソン症候群の小児では、感染が最も一般的な原因です。

(註 :小児では、ワクチンが最も一般的ですね。)

(註 :都合が悪くなったら「原因を特定できない」とするのでしょう。医者が言えば何でもアリなのですから。)

(註 :「移植片対宿主病もスティーブンス・ジョンソン症候群の原因になる。」移植片対宿主病は輸血による病気です。つまり、薬害による薬害ということです。)

SJSとTENの症状

スティーブンス-ジョンソン症候群と中毒性表皮壊死融解症は通常、発熱、頭痛、せき、角結膜炎(眼の結膜と角膜の炎症)、および全身の痛みで発症します。薬剤が原因の場合、通常は薬剤の使用を始めてから1~3週間後に、これらの症状が出現します。続いて皮膚の変化が現れ始め、平坦な赤い発疹が顔面、首、体幹に生じ、その後はしばしば他の部位に不規則なパターンで広がっていきます。発疹のある部位は大きくなって広がり、しばしばその中心部に水疱が現れます。水疱ができた部分の皮膚は非常にもろく、こすると(しばしば軽く触れたり引っ張ったりしただけも)簡単に破れ、水疱は1~3日かけて剥がれ落ちます。患部は痛みを伴い、患者は非常に具合が悪くなり、悪寒と発熱がみられます。体毛と爪が脱落する患者もいます。手のひらと足の裏が侵されることもあります。

どちらの病気でも、口の中、のど、肛門、性器、および眼の粘膜に痛みを伴う病変が生じます。口の中の損傷により物を食べることが困難になり、口を閉じると痛むことがあるため、よだれを垂らすようになる場合もあります。眼は強く痛んで腫れ、痂皮(かひ)ができて眼がふさがることもあります。角膜に瘢痕(はんこん)ができることもあります。尿道(尿が体外に出るところの経路)にも症状が現れ、排尿が困難になり、痛みを伴うことがあります。ときに消化管や呼吸器の粘膜に症状が生じ、下痢、せき、肺炎、呼吸困難がみられることもあります。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

細菌やウイルスのせいで病気になっている、ということにしておかないと「ワクチン」や「薬」を患者に使うことができなくなるし「ワクチン」や「薬」のせいで病気になっているということが患者にバレてしまいますからね。

そんなことになれば、医者にとって死活問題です。

なので、そんなことにならないためにもどんな薬害であれ、細菌やウイルスのせいにして、それに新たな病名をつけて「ワクチン」や「薬」の危険性を隠し、さらなる「ワクチン」や「薬」を患者に打ちまくったり、飲ませまくったりしていくしかないのです。

そしてそもそもウイルスというものは存在しません。

先ほども少し述べたように、ウイルスというものはただの「毒」のことであり、ウイルスという未知の生命体が存在するわけではありません。

東京大学の講義資料にも「ウイルスはただの化学物質だ」とさりげなく書かれていますしね。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

つまり、ウイルスは普段はただのDNAやRNAとタンパク質の塊であり、増殖や代謝などを行うことはない静的な存在であり、すなわちただの化学物質に過ぎないが、特定の細胞に入り込んだときだけあたかも生物のように振る舞うということになります。

(註 :つまり、ただの毒ということではありませんか 笑。)

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

しかし、ウイルス学の設定の中では、ウイルスは生物でもなく、非生物でもないとされています。

ウイルスは、生物と非生物の中間の存在だとされているのです!

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

生物なの?非生物なの?

ウイルスは生物か非生物か、これはとても難しい質問です。研究者の中でも意見が割れており、生物だとする研究者もいれば、生物ではないとする研究者もいます(1)。一方、理科教科書では、ウイルスは生物でもないし非生物でもない、中間的な存在だとされています(注1)。

(註 :矛盾だらけで嘘をつくのが大変だから、生物と生物でないものの間をとったわけですね。そういうものがウイルスだ、などと言っておけばどうにでもなるのですからね。)

生物か非生物か論争

ウイルスが生物かどうかを判断するには、まず生物の定義を決め、それに照らし合わせて判断する必要があります。例えばある研究者は、ウイルスは生物ではないと考えています。ウイルスは細胞の機能や構造などを利用して増えるので、細胞に依存せずには増殖できません。この研究者は、自己増殖能(注2)を生物の条件の一つとして提唱し、ウイルスは自己増殖能がないことを生物ではない理由の一つと考えています。一方、他のある研究者は生物だと考えています。ウイルスはDNAやRNAを構成要素とする遺伝物質を持ち、感染・増殖を繰り返す中で遺伝情報が変化します。この研究者は、生物を「遺伝情報を持ち進化するもの」と定義づけ、ウイルスはそれを満たすことから生物だと唱えています。

(註 :定義がないならさっさと定義を決めて生物が非生物か決着をつければよいものを、それでも定義を決めずにいるということは、それを決めるとどこかで矛盾が生じてしまい、ウイルスが存在しないということがバレてしまうからでしょうね。だから曖昧な答えをして中間などと言うんです。そんなことが通用すると思っているんですから、どれだけ我々庶民のことを馬鹿にしているのかがよく分かります。)

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

まるでこの話は聖書に出てくる「権威についての問答」に似ていますね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(マタイによる福音書21章23〜27節)

権威についての問答

イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄って来て言った。「何の権威でこのようなことをしているのか。だれがその権威を与えたのか。」 イエスはお答えになった。「では、わたしも一つ尋ねる。それに答えるなら、わたしも、何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。 ヨハネの洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも、人からのものか。」彼らは論じ合った。「『天からのものだ』と言えば、『では、なぜヨハネを信じなかったのか』と我々に言うだろう。 『人からのものだ』と言えば、群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。」 そこで、彼らはイエスに、「分からない」と答えた。すると、イエスも言われた。「それなら、何の権威でこのようなことをするのか、わたしも言うまい。」

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

言い換えると、

「『生物だ』と言えば、『では、なぜ生物の定義に当てはまらないのか』と我々に言うだろう。『非生物だ』と言えば、群衆が怖い。皆がウイルスは生きていると思っているから。」そこで、彼らは皆に、「分からない。中間だ」と答えた。

ということですね(笑)。

(感染症学などの設定の中では、感染とは病原体が人間の体内に侵入し定着し増殖することを言い、病原体とは微生物のことを言います。そしてウイルスは生物ではありません。なのでウイルスは感染しようと思っても感染することができないのです。このように、彼らが作った設定の中でさえ矛盾が生じてしまっているのです。参考こちら。)

ウイルスは生き物でもないし、生き物でないものでもない……。

生きているわけでもなく、生きていないわけでもない……。

生きることもできないし、死ぬこともできない……。

つまり、ウイルスは存在しないということです。だから、生物か生物でないのかすらはっきりと答えることができないのです。

はっきりと答えてしまえば、ウイルスの嘘が直ちにバレてしまいますからね。中間と言うしかないのです。

この世には生物と非生物しかありません。その中間とは一体何のことを言っているのでしょうか。デタラメなこと言うのもいい加減にしてほしいですね。

ウイルス学者の頭の中で想像しているおとぎ話の世界のことだから、ウイルスが生き物かどうかすらも分からない(という設定にしている)のです。

たしかに、ウイルスは夢の中の生き物だから、彼らにとってウイルスは生物と非生物の中間の存在かも知れませんね(笑)。上手いこと言ったものです。

そして、多くの人々がウイルスが存在すると思って子供の頃から何十本とワクチンを打っていますが、ウイルスがある前提で考えても、そんな数を打っただけでは、何の意味もありません。

アメリカでは子供に百本以上ものワクチンを打っているらしいですが、それだけ打ったとしても、何の効き目もありません。

自閉症、発達障害は小児予防接種が原因で有る!

— 毛利秀徳 熊本県 (@mourihidenori) May 21, 2024

ワクチンの中に入ってるナガレース酵素やメチローサル(水銀)などが脳に障害をもたらす。#日本列島100万人プロジェクト https://t.co/V6dL8nwzkl

何せウイルスは400種類以上あるのですからね。十回、百回打ったところで、何の意味もないのです(笑)。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

ヒトに感染するウイルスは400種以上見つかっている

アメリカ国立生物工学情報センター(National Center for Biotechnology Information; NCBI)には、ヒトに感染する400種以上のウイルスのゲノム配列が登録されています。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

しかもこれに、ウイルスには変異(笑)というものがあるので、例えワクチンを何十回、何百回と打ったとしても、そんな数では何の足しにもなりません。

また、ワクチンにはブースター接種(笑)というものもあるので、さらにその何倍もの数のワクチンを打たなければならなくなり、例え何百回、何千回と打ったとしても、全くきりがないでしょう。

それこそ、血液を全部ワクチンに入れ替えて、ワクチンシャワーでも浴びないと気が済まなくなるのではないでしょうか。

愛知「打って打って打ちまくるしかない」

— さもん (@YIAa2yVZEU7u0Tm) April 20, 2024

三重「シャワーのように」

橋下徹「人参ぶら下げて打たせろ」

山梨「未接種は子供でも容赦しない」

みなさん、任意はずだったワクチン接種への相当な圧力を覚えていますか?

「思いやりワクチン」

「大切な人を守るため」

事実上、ほとんど強制でしたよね。 pic.twitter.com/aZSM6ZlnKI

ウイルスがある前提で考えても「ワクチン」がいかに狂ったものなのかが、よく分かりますね。

このようにウイルスが存在するという話は、ただ「ワクチン」や「薬」を打たせたり、飲ませたりするための嘘話に過ぎないのです。

○シュタイナー「ウイルスは存在しない」 「ワクチンを打つと、人間は霊的なものを知覚できないロボットと化す」

また、「細菌は病気の原因になるのではないか」と思う人もいるかも知れませんが、細菌は病気の原因ではありません。

毒と栄養不足が病気の原因です。

細菌が病気の原因になると言うのなら、我々はもうとっくに死んでいることになります。

なんせ、我々の体の中には自分の細胞の数よりも遥かに多い数の細菌が住み着いているのですからね。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

微生物はどこにでもいます。例えば、皆さんの肌1cm2には1000匹以上の微生物がいます。川や海の水1 ml中には少なくとも10万匹の微生物がいます。土1 gの中には数億匹以上の微生物がいます。さらに、皆さんの腸の中には約100兆匹の微生物が住んでいるといわれていますが、人間の細胞の数が約60兆個ですので、それよりはるかに多い微生物が私たちの体内で暮らしていることになります。つまり、日ごろは目に見えないので気付くことがありませんが、微生物は地球上のどこにでもおり、我々は微生物と密に付き合いながら暮らしているのです。

微生物とは、顕微鏡などを使わなければ見えない小さな生物の総称です。これには後生動物、原生動物、真菌類、細菌(バクテリア)など様々な生物が含まれますが、数として最も多いのはバクテリアです。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

しかも、空気中にはあり得ない数の細菌が飛んでおり、我々は常に、あり得ない数の細菌を吸い込んでいるのです。

このように我々は常に体の内側からも外側からも細菌漬けになっているので、細菌が病気の原因だと言うのなら、我々は常に病気になっていないとおかしいということになるのです。

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

これほど小さく軽いために、微生物たちは空気中にもたくさん漂っています。南極から都会まで、あるいは砂漠から海上まで、まさに地球上のいたるところに浮遊しています。その数は1㎥あたり10万〜100万個ともいわれ、人が密集する都会ほど数が多いそうです。

たとえば、あなたの目の前にある1m四方の空間を意識してみましょう。じつはそこには何十万個もの微生物が漂っているのです。思わず息をとめてしまうような驚きかもしれません。けれども、ミクロの目線で見るなら、それが私たちがすむ地球の真の姿なのですね。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

−−−−−−−−−−−(以下、こちらから転載)

空気中には、どのくらいの微生物が漂っているのだろうか? そもそも無色透明な空気は、微生物どころか、粒子すらそんなに含んでいるようには思えない。ただ、部屋の中に光が差しこみ、その光路の中に無数の埃(ほこり)が漂っているのを見たことがある人はいるだろう。この光の筋に満ちる埃こそが空気中を漂う粒子であり、その中に微生物も含まれる。

〝微生物〟は、2~10マイクロメートル程度の微小サイズの生物を言う。澄んで見える空気でも、微生物を含めた同サイズの埃を1リットルあたりに1000個くらい含んでいる。そのうち一割くらいが微生物なので、1リットルあたりに100個の微生物が身のまわりを漂っていることになる。一呼吸の吸引量を0.5リットルとすると、50個の微生物を吸引しているわけだ。ヒトは一日で約2万5000回(少なくとも)呼吸するので、一日あたり125万個の微生物を吸引している計算になる。

−−−−−−−−−−−(転載ここまで)

細菌が病気の原因だと言ったところで、結局は「ワクチン」や「薬」に行き着くだけなので、細菌が病気の原因だという話も、結局は「ワクチン」や「薬」を使わせるための嘘話に過ぎないのです。

もし、病気になれば、毒で症状を抑えようとするのではなく、それ以上毒を摂ることを止めて、身体に必要な栄養素を必要なときに必要なだけ摂って、解毒することに専念していかなければなりません。

患者の身も心もボロボロにする全てのヤブ医者どもが一掃されるように、皆さんも強力にお祈りしてください。

コメント